- Shares

- Tweets

Faute d’approvisionnement, l’usine du groupe, premier acheteur du pays, est arrêtée. Pourtant, les autorités affirment que la hausse de la production met l’autosuffisance à portée de main.

Fin janvier, les semis de la campagne rizicole de la saison chaude sèche vont bientôt débuter dans la vallée du fleuve Sénégal. En attendant, des dizaines de troupeaux paissent tranquillement dans les parcelles en jachère. Tout juste certains groupements paysans commencent-ils à préparer leurs champs en brûlant les pailles de riz. Pour la plupart des agriculteurs, ce sera la seule récolte de l’année.

La saison d’hiver n’est plus assez rentable

Dans la région, environ 44 000 ha sont exploités pendant la campagne de la saison sèche (de février à juin), mais seulement 25 000 ha lors de l’hivernage (de juillet à novembre), selon Samba Kanté, directeur général de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED). C’est pourtant sur cette zone que le pays mise pour devenir autosuffisant dès 2017. Le solde de la production provient des périmètres irrigués du bassin de l’Anambé et des cultures pluviales de la Casamance et du centre du pays.

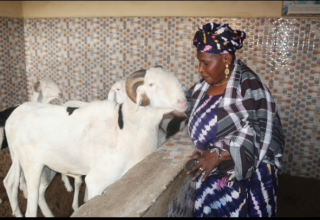

« Même dans la vallée du fleuve Sénégal, la plus propice à la culture du riz, les rendements ne sont pas suffisants pour inciter les paysans à exploiter leurs champs durant l’hivernage. Ils atteignent 3 ou 4 tonnes par hectare, la moitié de ce que l’on peut récolter lors de la saison sèche », explique Oumar Gueye, propriétaire du groupe Vital, premier acheteur du pays, qui possède une rizerie capable de traiter 120 000 t de riz paddy.

Les agriculteurs expliquent aussi qu’ils n’emblavent pas en raison des dégâts causés par les inondations, le froid et les ravageurs – comme les pucerons et les rats – à cette période de l’année. « Cela vient surtout du peu de temps dont disposent les cultivateurs entre les deux campagnes. Les semis de l’hivernage doivent être réalisés à un moment où ils n’ont plus d’argent et doivent d’abord vendre la récolte qu’ils viennent d’effectuer », insiste Samba Kanté.

Les transformateurs en attente

Bâtie à 17 km de Richard-Toll, à proximité du lac de Guiers, l’usine d’Oumar Gueye tournait sept jours sur sept jusqu’au 23 février. Mais depuis, faute d’approvisionnement, ses deux lignes de production sont arrêtées. Et le resteront jusqu’à la mi-juin. « J’achète 25 000 t de riz aux groupements de la vallée, mais c’est insuffisant. Mes machines ne fonctionnent qu’à 20 % de leur capacité. J’ai investi au total 2,5 milliards de F CFA (3,8 millions d’euros) pour bâtir mes silos, acheter du matériel et j’accumule les pertes : 400 millions à 600 millions de F CFA par an », constate-t-il, amer.

L’État doit arrêter d’investir dans la transformation. Il n’y a pas une rizerie dans le pays qui tourne douze mois sur douze.

L’entrepreneur est d’autant plus inquiet qu’à mi-chemin entre Saint-Louis et Richard-Toll, le groupe français Compagnie agricole de Saint-Louis du Sénégal s’est lancé il y a un an dans la construction d’une rizerie d’une capacité presque équivalente à la sienne. Elle viendra s’ajouter aux 36 usines déjà opérationnelles dans le pays, capables au total de traiter 290 000 t.« Si rien ne change, nous approvisionner va devenir un vrai casse-tête. Aujourd’hui, il n’y a pas une rizerie dans le pays qui tourne douze mois sur douze. L’État doit arrêter d’investir dans la transformation », alerte l’industriel, dont les finances sont renflouées par les bénéfices qu’il réalise en distribuant des produits pétroliers via sa société Star Energy… lire suite

JEUNEAFRIQUE

- Shares

- Tweets